東北大學研發出可降解的人體“補丁”

抗菌鈦合金牙種植體樣件 衣服破了可以修補,人體器官出了問題也需要打“補丁”。如果能讓骨釘、骨板、支架等人體“補丁”完成使命之后,自行“退休”該有多好。9月21日記者獲悉,東北大學材料科學與工程學院院長秦高梧帶領的團隊,研發出天生的“補丁戰士”——生物鎂合金和鋅合金,其被植入人體后可自行降解,無須二次手術,減少了患者感染及其他并發癥的可能。 有關數據顯示,我國每年需骨釘、骨板“補丁”近1000萬枚,心血管疾病使用支架“補丁”近100萬只。而目前常用的鈦合金和不銹鋼等骨釘、骨板需要二次手術取出,而傳統冠脈金屬材料支架一旦植入,就要和患者終身相伴,且有可能導致支架再狹窄和血栓等嚴重后果。目前冠脈支架術后再狹窄率高達20%至30%,即使是藥物支架再狹窄率也高達5%至10%,且一旦發生再狹窄危及生命,也給患者帶來巨大的經濟和心理負擔。

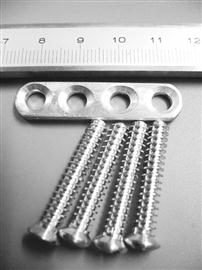

鎂合金骨釘、骨板樣品 “要找到既具備金屬般強度,又要實現可控降解的材料是最大的難題。”團隊成員張二林教授介紹,在研發過程中,團隊成員逆向思考,從易被腐蝕的材料出發,結合人體所需的元素,經過3年的努力,團隊終于開發出力學性能國際領先、生物相容性良好的減元化生物可降解鎂合金和鋅合金。 這種材料支架被植入人體一段時間后,狹窄血管將得到機械性支撐,同時釋放出藥物,防止再狹窄;之后支架即緩慢降解,并完全被人體吸收,血管結構以及舒縮功能完全恢復至自然狀態。新材料骨釘、骨板“補丁”無須二次手術,力學性能與骨組織非常接近,而且具有良好的骨相容性。其中生物可降解鋅合金還表現出獨特的抗菌性能。 據通項公司了解,該團隊還致力于抗菌金屬材料的攻關。當前外科手術中植入的人工假體和植入體術后感染率居高不下,所以若能使植入體本身具有抗菌性,在炎癥發生的初始階段即能發揮效用,將更有利于炎癥感染的控制和預防。為此,團隊研制出抗菌鈦合金。鈦合金材料制作的植入器械和手術器械,可減少帶入細菌,保障手術安全。該材料還可應用于民生、軍事等領域,據悉系列抗菌產品正在開發中。

|